新着情報

やる気が出ない!そんな時はメンタルヘルスのセルフケアをしよう

繰り返されるパンデミックでプライベートと仕事の境界線が曖昧になりました。それに伴い、精神疾患で苦しむ人々が急増しています。メンタルヘルスの不調がもたらす症状は複雑で、突き止めるのが難しいケースが多くあります。「やる気が出ない」「同僚を避ける」「混乱する」「普段しないようなミスをする」といった症状があげられます。

また、中には「燃え尽き症候群」になってしまう方も少なくありません。これは肉体的・精神的疲労が高い状態が続くことで発症し、達成感の低下や個人のアイデンティティの喪失(自分が何者かわからなくなる)を伴うと説明されています。

全世界のオフィスワーカーの3割が過去12ヶ月間に自分のメンタルヘルスが悪化したと回答し、そのうち10人中4人が燃え尽き症候群であると答えています。

確かに、メンタルヘルス悪化への対応を優先事項として扱う企業が増えています。

しかし、多くのワーカーは依然として、メンタルヘルス不調を訴えることで評判の低下を気にしてしまっているのが現状です。

そのため、自分でできるメンタルヘルスケアの重要性が高まっています。

そこで、今回はメンタルヘルスのセルフケア7つのポイントをご紹介していきます。

メンタルヘルスのセルフケア

❶自分を認める(許す)

私たちは長いあいだ自分を追い込みすぎると、パワーを失い、そして感情のコントロールができなくなります。燃え尽き症候群になりやすい人は、自分を責める傾向があります。しかし、前に進み続けるには、自分の過ちを許すことが必要不可欠です。脳科学者は、「自己愛」と「立ち直る力」、そして「成功」の間に直接的な関係があることを発見しています。自分の置かれた状況や立場を理解し、自分を許すことができれば、心の健康状態を保ちやすくなります。

❷仕事に対する見方を変える

燃え尽き症候群への対処法は、ただ仕事を減らすだけではなく、やっていることの意味や意義を知ることも大切です。責任重大で困難な仕事でも、平凡で繰り返し作業が多い仕事でも、自分の仕事に価値を見出すよう心がけましょう。小さな成功一つ一つを喜び、自分のしていることが、どのように他人の役に立っているかに注目するのです。自分の仕事の意味を知ることで、モチベーションを取り戻すことができます。

❸人間関係を優先する

特に仕事に追われている時こそ、友人関係や家族との絆、同僚との人間関係を保つ時間を作りましょう。メンターや信頼できる同僚との小さなグループは、いざという時に助けてくれる大切なライフラインとも言えます。

❹自分の体を大切にする

体に良いことは、心にも良いことです。早朝にジョギング、昼休みに散歩、仕事帰りの運動など自分が楽しめる運動を一日の一部にしましょう。食事は規則正しくとり、水を十分に飲み、食事の時間を確保しましょう。アルコールを飲む場合は、飲み過ぎないように気をつけましょう。

❺しっかり休息をとる

仕事での成功だけを自分の価値観にするのはやめましょう。自分にはどんな能力があるのか、考えてみてください。きっと色々な才能や能力があるはずです。決めた距離を走る、山を登る、セーターを編む、家族においしい食事を作るなど、仕事以外のことを達成することでも自尊心を高めることができます。

❻話す

打ち明けることや相談することは「弱さ」の表れではなく、自分の健康を管理することの一部です。

もし、どうしても相談がしたい、または気持ちを伝えたい、けれど社内や近場に相談できる人がいない場合は厚生労働省の電話相談に連絡してみるのもいい手かもしれません。

厚生労働省電話相談はこちら

❼助けを求める

精神状態が悪くなり仕事に影響を及ぼしていると感じたら、すぐ上司に相談しましょう。自分が思っている以上に上司が部下のメンタルヘルス異常を見抜くのは難しいことを理解してください。オンラインにせよ、直接会うにせよ、相談をする前に、共有したいことを整理しておきます。上司にしてほしいことや職場で改善してほしいことがあれば、まとめておきましょう。

残念ながら、すべての上司が思いやりのある対応をしてくれるとは限りません。その時は、人事部や総務部、または同僚に相談をしてみましょう。

とにかく、1人で考え込むのではなく、誰かに助けを求めることが大切です。

我慢しすぎてメンタルヘルスが崩壊してしまうと、回復には長い時間を必要としてしまいます。日頃から、メンタルヘルスに気を使い、生活しやすい環境づくりを心掛けて暮らしていきたいですね。

【公共職業訓練】「経理法務FPパソコン科」8月生 受講生募集(熊本市開催)

人気の「日商簿記2級」や「パソコン」(Word/Excel/PowerPoint)が学べる職業訓練が開校します!

この訓練は熊本県立高等技術専門校より総合プラントが委託を受けて実施する公共の職業訓練です。ハローワークで求職申込をした離職者の方を対象に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練を無料(テキスト代等は自己負担)で実施しています。 職業訓練(ハロートレーニング)とは ~労働局HP参照~

この度のコロナ禍で今後の働き方について悩まれている方も多いのではないでしょうか。 この状況を転機にし自身のスキルアップに挑戦しませんか?

総合プラントでは職業相談を通じた就業機会の提供はもちろんのこと、 専任の担当者がおひとりおひとりに合わせた就職支援を行ってまいります。受講料は無料です。今がチャンス!!!まずはお気軽にお問合せください。

▼募集中の訓練▼ 『経理法務FPパソコン科』 ■期間:令和4年8月4日~令和5年1月30日(6ヶ月) ■休日:土・日・祝及び訓練施設が指定する日 ■会場:熊本市中央区神水1丁目38-10 ■時間:9時10分~15時50分 ■定員:20名 ■応募締切:令和4年7月6日迄 ■応募方法:住所のある管轄ハローワーク訓練窓口へお申込ください ≪訓練の詳細はコチラ≫ ◇経理法務FPパソコン科/チラシ ◇カリキュラム特徴 ▼訓練説明会を実施中▼ ・ハローワーク熊 本・・・6月16日(木)9:30~11:30 6月23日(木)9:30~11:30 6月29日(水)9:30~11:30 ・ハローワーク上益城・・・6月23日(木)9:30~11:30

◎こんな質問や悩みに直接お答えします・・・

「公共職業訓練とは?」

「簿記ってなに?」「事務職未経験だけど就職できるのかな?」

上記時間の参加が難しい方には土日祝を除く9時~18時、ご希望の時間帯で毎日、

相談会を実施しておりますのでお気軽にご相談ください。

*予約優先

*施設見学も可◎

ご参加お待ちしております。

~訓練の特徴~

- 就職率95%以上

- 熊本県内の就職先情報の充実◎

- 履歴書、職務経歴書の作成サポートが受けられる

- 就職マナーや面接練習ができる

- 有資格者によるキャリアコンサルティングが受けられる

総合プラントはあなたのスキルアップ・キャリアチェンジを応援します!

=======================================================

お問合せはコチラへ ■株式会社総合プラント 本社 フリーダイヤル:0120-377-017 【受付時間】 平日9:00~18:00/人材開発事業部 訓練担当まで

=======================================================

産休・育休はいつから、いつまで?その条件も確認しましょう

共働き世帯の増加により、産休や育休に関する関心が近年ますます高まっています。

しかし、実際にはどうやって産休を取ればいいのか、その条件がどういったものなのかわからず不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、産休・育休の基本的な定義から、取得するための条件、注意すべきポイントなどをご紹介します。

産休とは

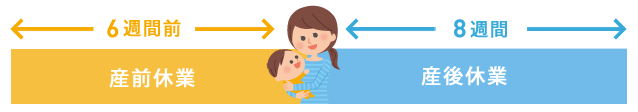

出産前後の産前休業と産後休業を合わせて「産休」と呼ばれています。

産休は女性のみが対象で、出産の準備をする期間と産後の体力を回復するための期間のお休みが取れます。

産前は、出産予定日の6週前から、双子以上の場合は出産予定日14週前から利用できます。

産休の期間はどのくらい?

出産後は、8週間の休暇を取得できます。しかし、働く側から産後6週間を経過した時点でお仕事再開の希望があり、医師が問題ないと判断したときにはその時点で仕事に復帰することもできます。

育休とは

1歳未満のこどもを育てる親が取得できる育児休業で男女関係なく利用できます。

対象期間は、出産翌日からこどもが1歳になるまでの期間です。ただし状況によってはこどもが1歳6ヶ月になりまで延長可能です。

産休育休の取得条件について

雇用形態に関わらず労働者であれば誰でも産休・育休を取得する権利を持っています。

▼産休の取得条件

取得条件は特にありませんので、就業している女性なら利用できます

▼育休の取得条件

一定の条件(下記参照)のもと利用可能です

➀こどもが1歳の誕生日を迎えた後も、引き続き雇用されることが見込まれている

②こどもが1歳6ヵ月になる前(最長2歳まで延長可)までに契約満了し、かつ契約の更新がされないことが明らかでない

※同じ事業主のもとで育休後も契約が更新される可能性があれば取得できるという意味です。

※就業している企業によっては、同一事業主の下で1年以上雇用契約が必要なケースもあります。

産休・育休の手続きについて

▼産休の場合

産前休業は本人から申請する必要があります。妊娠の報告と同時に、出産予定日、産休・育休の取得意思などを会社へ伝えます。

産後休業については必ず社員に与えなければなりませんので、申請の必要はありません。

仕事の引き継ぎや人員補填のため、産後休業のみであっても産休の申し出だけは事前にしておきましょう。

▼育休の場合

育児休業開始予定日の1ヵ月前までに会社に申し出をする必要があります。

産後休業に続けて育児休業をする場合は、産前休業に入る前や産前休業中に申し出をしましょう。

産休・育休中の手当について

働けなくなると収入面が心配になりますが、申請をすることでもらえるお金がいくつかあります。しっかり申請をして出産に備えましょう。

▼出産手当金

産前・産後休暇中に加入している健康保険組合からお給料の代わりとして支給されます。

産前産後休暇の期間が対象ですので出産予定日から、出産の翌日から56日目までの間支給されます。支給額は(直近12ヵ月の標準報酬月額平均額 ÷ 30 ×2/3) ×支給対象の日数で計算されます。

※国民健康保険に加入している場合や、配偶者の扶養の場合は対象外となります。

▼出産育児一時金

保険適応外の出産にかかる費用負担を軽減する事を目的にした制度です。支払いは、会社に勤めていれば加入している健康保険組合から、ご主人の扶養に入っている方はご主人の加入している健康保険組合、国民健康保険であれば各自治体になります。子ども1人につき42万円が支払われます。

※条件で支給額が変わることもあります。

▼育児休業給付金

ハローワークで認定を受けて雇用保険から支給される手当です。

★受給する為の条件があるので確認しましょう。

➀雇用保険に1年以上加入していること

②育休前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

③1歳未満の子どもを養育するために休業する

★支給額について

・育児休業開始~180日まで:『休業開始時賃金日額×支給日数×67%』

・育児休業開始181日目以降:『休業開始時賃金日額×支給日数×50%』

※産休の期間同様、育休期間中の社会保険料の支払いも免除されます。

▼社会保険料の免除

産休・育休ともに利用した期間中の社会保険料の支払いは免除されます。例えば、子どもが1歳になるまで産休・育休を利用すると、1年3ヶ月間ぐらい免除されます。

こちらは産休に伴って免除されるものですので特別な条件はありません。

◎安心な出産のため産休・育休について知っておきましょう

法律が改正され出産・育児を支援してくれる制度が整ってきました。これらのルールを知っておくことで、さまざまな手当や免除を活用することができます。そして、事前に知っておくことで先の不安も解消することができそうですね。

妊娠、出産を考えている方は、産休・育休に関する派遣会社の規約や、休暇取得から復帰までの流れを確認しておきましょう。

【公共職業訓練】「経理・総務事務パソコン科」7月生 受講生募集

菊池郡大津町にてパソコンや簿記を学べる職業訓練が開校します!

この訓練は熊本県立高等技術専門校より総合プラントが委託を受けて実施する公共の職業訓練です。ハローワークで求職申込をした離職者の方を対象に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練を無料(テキスト代等は自己負担)で実施しています。

この度のコロナ禍で今後の働き方について悩まれている方も多いのではないでしょうか。 この状況を転機にし自身のスキルアップに挑戦しませんか?

総合プラントでは職業相談を通じた就業機会の提供はもちろんのこと、 専任の担当者がおひとりおひとりに合わせた就職支援を行ってまいります。受講料は無料です。今がチャンス!!!まずはお気軽にお問合せください。

▼募集中の訓練▼ 『経理・総務事務パソコン科』 ■期間:令和4年7月5日~令和4年12月23日(6ヶ月) ■休日:土・日・祝及び訓練施設が指定する日 ■会場:菊池郡大津町杉水1146-1 ■時間:9時10分~15時50分 ■定員:20名 ■応募締切:令和4年6月6日迄 ■応募方法:住所のある管轄ハローワーク訓練窓口へお申込ください ≪訓練の詳細はコチラ≫ 経理・総務事務パソコン科/チラシ カリキュラム概要 ▼訓練説明会を実施中▼ ・ハローワーク熊本 5月26日(木)9:30~11:30 ・ハローワーク上益城 5月54日(火)9:30~11:30 ・ハローワーク菊池 5月27日(金)14:00~16:00

◎こんな質問や悩みに直接お答えします・・・

「公共職業訓練とは?」

「簿記ってなに?」「事務職未経験だけど就職できるのかな?」

上記時間の参加が難しい方には土日祝を除く9時~18時、ご希望の時間帯で毎日、

相談会を実施しておりますのでお気軽にご相談ください。

*予約優先

*施設見学も可◎

ご参加お待ちしております。

~訓練の特徴~

- 就職率95%以上

- 熊本県内の就職先情報の充実◎

- 履歴書、職務経歴書の作成サポートが受けられる

- 就職マナーや面接練習ができる

- 有資格者によるキャリアコンサルティングが受けられる

総合プラントはあなたのスキルアップ・キャリアチェンジを応援します!

=======================================================

お問合せはコチラへ ■株式会社総合プラント 本社 フリーダイヤル:0120-377-017 【受付時間】 平日9:00~18:00/人材開発事業部まで

=======================================================

【事務職必見】ビジネスメールってどう書いたらいい?失礼のないビジネスメールの書き方を解説

仕事をしていると、企業宛にビジネスメールを送るという機会も多くあるでしょう。「メールくらい簡単だから大丈夫」と思っている方もいると思いますが、たった1通のメールで相手からの信頼を失ってしまうことがあります。

メールは一旦送信してしまうと、取り消しができませんので、的確な内容だけではなく相手に失礼のない文であることをしっかり確認してから送りましょう。そこで今回は、ビジネスメールの書き方についておさらいしてみましょう。

ビジネスメールの書き方

ではここからは、ビジネスメールを書く時に注意しておくポイントについてご紹介していきます。普段ビジネスメールを書くことが多い方は自分の今のメールが正しい書き方なのか、ぜひチェックしてみてくださいね。

◎件名の内容は一言でまとめる

ビジネスでメールを送る際には、件名を記載することは必須です。内容ばかりに気をとられて、件名を適当に書いてしまったという方もいるかもしれませんが、件名はメールの内容と同じぐらい重要だと言われています。

ビジネスシーンでは毎日大量のメールのやり取りをします。そんな中、たくさんあるメールの中から、優先度を決めて順次処理をしていきます。ですので、件名を見ても用件がわからないメールは受け取る側にとって大きなストレスになりますし、場合によっては開封されない可能性もあります。そのため、件名は「一目で内容がわかる」ものにしましょう。

★一目でわかる件名のコツ

・15~20字程度で簡潔に

・重要なことは前半に

・【】などを使用してメリハリをつける

・「お世話になっております」などの挨拶はNG

また、急ぎのメールの場合には「重要」などのキーワードを件名の最初に入れておくことによって、より早く対応してもらえるかもしれませんね。

◎送り主の宛名を記載する

メール本文を書く時に、いきなり内容を書いてしまうのは失礼に当たります。メール本文の書き出しは相手の名前や役職を入れることがベターです。社外の方にメールをする場合は、相手方の「企業名」「役職名」「名前」を順に記載します。相手のお名前の最後には、必ず「様」をつけておきましょう。

★宛名の書き方

・会社名や名前は省略しない

・殿はNG※同等もしくは目下に使う

・専門職の場合は「先生」などの使用も可能

・会社名のあとは「様」ではなく「御中」

ちなみに、社内向けのメールであれば会社名は必要ありません。

◎礼儀正しい挨拶文を入れる

内容を書く前に挨拶文を記載しましょう。挨拶を入れておくことによって、丁寧さが伝わります。ビジネスメールでは基本的に書き出しは簡略化することとなっています。「拝啓・敬具」などの頭語や時候の挨拶は省き、その代わりに「いつもお世話になっております」「大変ご無沙汰しております」などを使います。社内宛ての場合は「お疲れ様です」が一般的です。

また、本文の後には結びの言葉を入れましょう。最も使われる挨拶文は、「何卒よろしくお願い申し上げます」や「ご確認のほどよろしくお願い申し上げます」などがあげられます。

◎本文は簡潔に見やすく記載

具体的な内容を伝えたいがために長々と内容を書いてしまいがちですが、短く簡潔に、そして相手が読みやすいと感じる工夫をしましょう。

★本文のコツ

・結論を先に書く

・1文はなるべく短く、長くても30文字以内に抑える

・見やすいように段落を入れる(序論・本論・結論などの節目部分に入れる)

・要点をもらさない(6W3HかPREP法がオススメ)

▼6H3H

・Who誰が・Whom誰に・When日時・Where場所・What何を・Why理由・How to手段・How many量・How much金額

▼PREP

・Point:結論

・Reason:理由

・Example:事例

・Point:まとめ

◎最後にシグネチャーを記載する

メール本文の最後には、シグネチャーを記載します。シグネチャーとは、メール最後に書く自分の個人情報のことです。書くべき情報としては、「企業名」「所属部署名」「名前」「会社の住所」「会社の電話番号」「メールアドレス」です。加えて、会社のHPのURLもつけておくと親切でしょう。

メールソフトの中には、シグネチャーを保存しておきワンクリックで入力、または自動的に追加してくれる機能がありますのでチェックしてみてください。

まとめ

どうでしたか?ビジネスメールには正解がありません。なぜなら受け取る側がどう思うかが答えになるからです。確かに、外資系企業などではメールは本題だけでいいなどと言われます。しかし、相手によってメールの仕方を変えるのは送る側に負担がかかりますよね。誰が見ても気持ちよく読んでくれるよな「一目でわかる件名、ビジネスマナーを遵守した挨拶、忙しいビジネスパーソンにもすぐに理解できる文面」を心がけたメールで相手から信頼されるパートナーを目指しましょう。

お役立ち情報⇒ビジネスマナーの基本!正しい敬語の使い方